[人文]【“文”以载道】追溯历史,品味经典---记清华简与古代文史研究专题讲座

2008年7月15日,装载着竹简的塑料箱通过海关抵达清华大学,一开箱大家就闻到一股刺鼻的化学药品气味。据介绍,竹简在流转海外的过程中,持有者大概为了卖个好点的价钱,用竹片把竹简托起来,但是他们用的竹片没有经过消毒处理,搞得竹简上全是霉点。清华大学立马进行了抢救性发掘。而在后续长达10年的时间中,清华简不断为人们带来惊喜,对于中国的文学与历史等多方面均产生了巨大的影响价值。

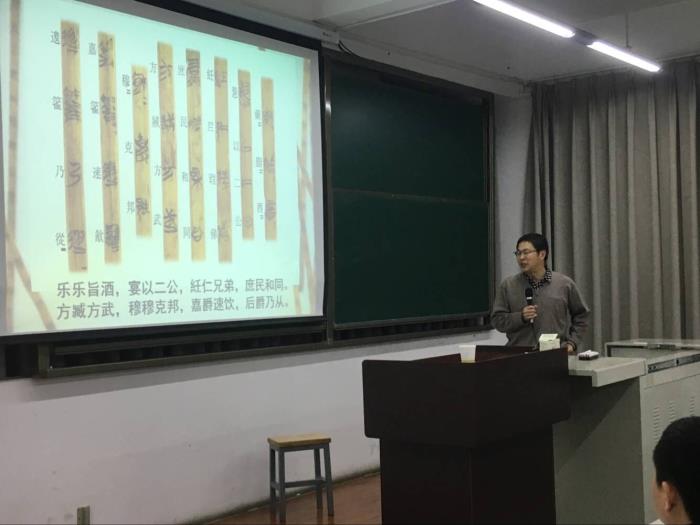

2017年12月21日晚,清华大学历史系副系主任、清华大学出土文献与中国古代文明研究中心研究员刘国忠教授做客西南交通大学,为同学们带来关于清华简的“前世今生”

刘国忠教授从“书于竹帛”、“清华简的入藏、整理与出版”以及“清华简与古代文史研究”三个方面展开叙述。文字的意义不仅表脱了时间有空间的限制,为子孙后代,是人类时代的加速器,文字是作为人类进入文明时代的标志。

伴随着文字的出现,文字载体也呈现出多样化,埃及是采用纸草的形式;两河流域由于自然环境影响多采用泥土制成的泥板形式;5000年前,印度采用贝叶树的叶子作为书写工具;希腊则采用羔羊的羊皮;以上的材料均充分利用当地的资源,以加工书写的材料而对于中国而言,实际上是在造纸术改进之前,原始的纸张虽然出现,中国采用是甲骨,铭文,但最多的仍然是是竹简、犊等,文字载体呈现多样化的形式。

中国自商周时期便已经开始使用竹简作为书写的工具,虽然没有发现实物,但是通过史料便已经可以推测:西周时期称史官作为坐册,便已经知道书籍基本上是竹简。甲骨文中“虎”“象”“马”“犬”被竖起,是由于竹简本身所限制的窄长条影响所致。

而后来,刘国忠教授则讲述了清华简被发现以及保护的过程,也展现清华大学对于书简保护工作的细致到位。书简之所以可以长达千年而不腐烂,源自于楚地独特的地理环境;竹简分为干简与湿简,湿简位于两湖地区,该地泥土的透气性很差,墓葬也很结实,不会接触空气,微生物消耗氧气,是一种无氧的状态,因此都可以保存;清华简是通过古董商加工而成,简的总数是2388枚,保存的情况不好,容易生霉菌,来到清华大学后,专家们用最小最软的画笔洗掉霉点,把竹简泡入无菌蒸馏水里。在校方的支持下,还为竹简建起了恒温恒湿的保藏室。刘国忠也认为:清华简的清理过程,虽然不需要花很多的力气,但这个过程需要耐心,在竹简上清理出来的淤泥需要慢慢清理,清理特别的小心。两千多年的竹简上面的墨迹需要好好照顾,

2008年10月,清华大学召开“清华大学所藏竹简鉴定会”,与会专家高度评价这批书简,称为楚地出土的战国时代简册。这批书简内涵丰富,具有极高的学术价值,在简牍形制与古文字研究等方面也具有重要价值。

而最后,刘国忠教授就清华简的学术意义以及学术价值进行重点阐述。清华简抄写时代约为战国中期的公元前305年,保存了先秦古籍的原貌,多次入选国家珍贵古籍名录,党和国家领导人也多次视察古籍,被誉为国宝级的奇珍。

清华简重现了先秦时期的《尚书》等经学文献及类似典籍,对于中国学术史、历史文献学等许多学科将有重大推动作用,对于例如传世本古文《尚书》的真伪问题,一千多年来一直聚讼不休,而清华简中古文《尚书》的原本,可以据以判定传世的古文《尚书》系后人伪作;揭示了众多闻所未闻的历史真相,已整理出的《系年》简记载了西周初年至战国前期的历史,对于西周时期的历史有一个相对完整的认识与整理,对于研究中国上古史有重要价值,可以在很大程度上改变人们心目中对夏、商、周历史的原有认识;同时清华简也复原了楚国历史以及地理对于历代楚王居处建都的地点都有着详细的记载;揭示了久悬未决的《周易》疑谜;同时发现了世界上最早的十进制数学算具实物---《算表》;推动古文字,特别是古文字的研究。

刘国忠教授也表示,清华简的整理工作才刚刚起步,认识不足,随着整理工作的不断开展,学界也会得到更多令人惊喜的结果。