【地学】人物访谈——一个拥有多维体验的竢实扬华奖章获得者

不熟悉的同学说她高冷;熟悉她的同学说她负责;舍友说她好玩;老师说她有用不完的精力;而我,想了很久,想不出一个词可以全面形容她,她就是从来不会让我失望,总能超出我的预期的多维学生。她就是包雨睿。她是地信专业第一的保持者,10余门课程95+,40余门课程90+。她曾获得国家奖学金(连续两年)、唐立新奖学金、中海达奖学金、特等综合奖学金等各类奖助学金。她曾拥有8个不同身份,传媒主席、团支书、辅导员助理、新生代班、社团宣传部部长等等。她是地学学院地信专业的本科生。她是竢实扬华奖章获得者。她是包雨睿。

她说她的大学生活就像这样一个立方体的构建过程,那么接下来让我们一起走近她的大学生活立方体。

学业成绩为底

学业作为立方体的底面,它是搭建立方体的坚实基础。而作为一名学子,夯实基础,勤练内功则是最重要的一步。但当她刚进入交大时,同样也经历过高数、线代月考低分。她痛定思痛,告诫自己:停滞不前只会一事无成,唯有奋进才能大有作为。终于在反复磨砺,充分积累后得到了满意的结果,连续三年专业第一。

学科竞赛为顶

《荀子·儒效》中有言:“知之而不行,虽敦必困”,如何才能真正学地透彻,那便不能仅仅满足于课程成绩,而是要学以致用。学科竞赛与学业成绩相辅相成,构成了立方体的顶面。

一开始她广泛涉猎,新秀杯建模一等奖、中海达杯测量大赛一等奖、五一建模三等奖等等,开启了她学科竞赛的大门。接着,沉下心在学业导师课题组钻研,偶然的机会将研究成果投递参加全国测绘论文竞赛获得了全国一等奖的优异成绩。

科研四棱支撑

曾几何时,沉迷于无限拓展两个平面的她,发现再宽的面也始终没有高度建构侧棱成了她进一步的探索。论文竞赛的获奖像是一把钥匙,开拓了她的科研之路,给了她极大的信心去主持了一项省级创新创业训练项目。她和团队曾一筹莫展,彻夜难眠;曾因为电脑配置不够,人工给电脑散热,就这样一步步走到最后的优秀结项。

她注重交叉学科的学习,曾在环境专业赵锐教授的实验室中,探究最后一公里出行优化与碳积分设计;也在机械学院张祖涛教授的指导下,与团队合作设计了“空调风车”,做出装置并申请专利。

功不枉事,天道酬勤

在绘制这个立方体的过程中,她收获了40余张证书,校级以上34项。

立体青年奋争

当她以为已经画好了这个立方体,实现三维突破的时候,发现它只是一个空心的框架,比想象中的重量轻很多。于是她先后共在8项学生工作岗位任职,争做一个“有重量”的立方体。在班级担任团支书,重视自身政治素养,也带领大家争先创优;带领班级同学给山区的孩子写信,给敬老院的老人们庆生,也在图书馆前辛勤劳作。

在学院担任优秀宣讲团成员、辅导员助理,尽其所能为学弟学妹们抹去前路的迷茫。

在学院团委担任地新传媒主席,带领传媒成为优秀网络育人平台、十佳校园媒体。

微信推送百余篇,她牵头创办了小新播报、地学科研圈等精品栏目,发出地院最强音。

举办各类特色活动,在党委宣传部指导下协办了校首届网络文化节,争做交大好网民,传播校园好声音。

多维体验人生

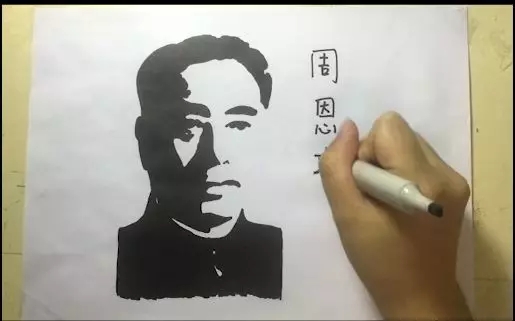

填充立方体的充实感,让包雨睿体会到重量带给她的安全感。她热爱绘画,自制手绘视频缅怀周总理,至今仍作为教学范例;

她热爱写作,作为优秀征文作者赴朱德故里进行实践教学活动,被革命先辈波澜壮阔的一生所打动;

参与校级三下乡,在关岭县建立大学生社会实践基地,进行精准扶贫调研,收获了一份推己及人的家国情怀。

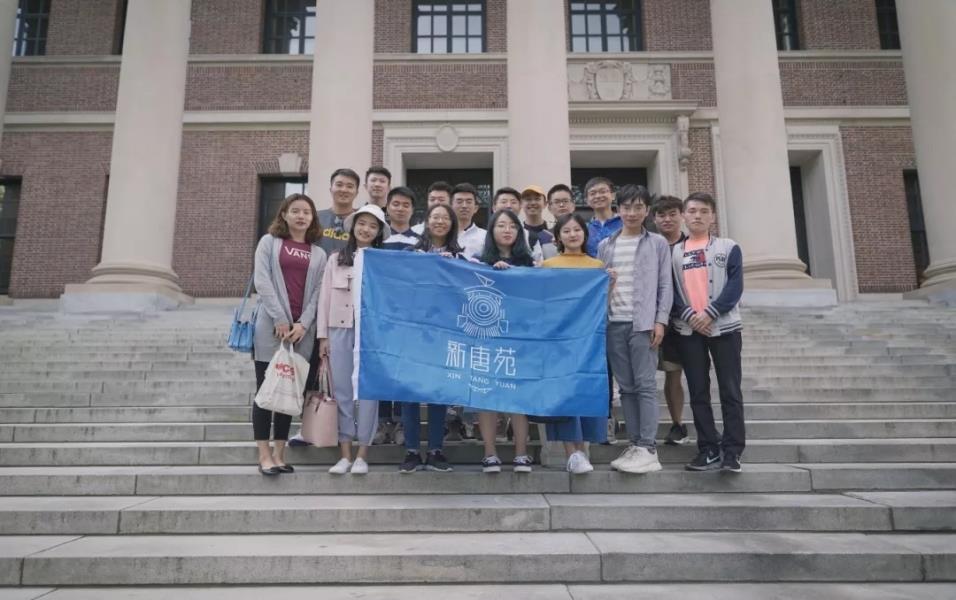

第一次走出国门,与全国各高校优秀学子在谷歌分享创业,在MIT、在哈佛探讨学术;

当她和被一群竢实扬华奖章得主包围的那一刻,只有生为交大人的自豪感与荣誉感,也暗下决心要做一个像他们一样优秀的交大人!

今年,她以91.66分成功保研至武汉大学。当她看到中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》,这一宏伟战略让想要从事交叉学科研究的她备受鼓舞,毅然决然地选择从事了 “交通大数据分析”方向。

想说的话

感谢交大将我培养成了一个完整的、实心的立体青年,感谢恩师的教诲和同窗的帮助。站在新征程的又一起点我的目标是拓展这个立方体的长宽高,在每一个维度中都做到极致。

西南交通大学是一所有故事的学校,它的每一个故事都与国家息息相关,也因此锤炼出了竢实扬华的交大精神。我很荣幸成为一名交大学子,在交大精神的引领下让我拥有了浓厚的家国情怀。在未来的道路上我将铭记交大精神,将交大故事继续讲下去;我也将肩负起时代的使命,为祖国贡献自己的力量!