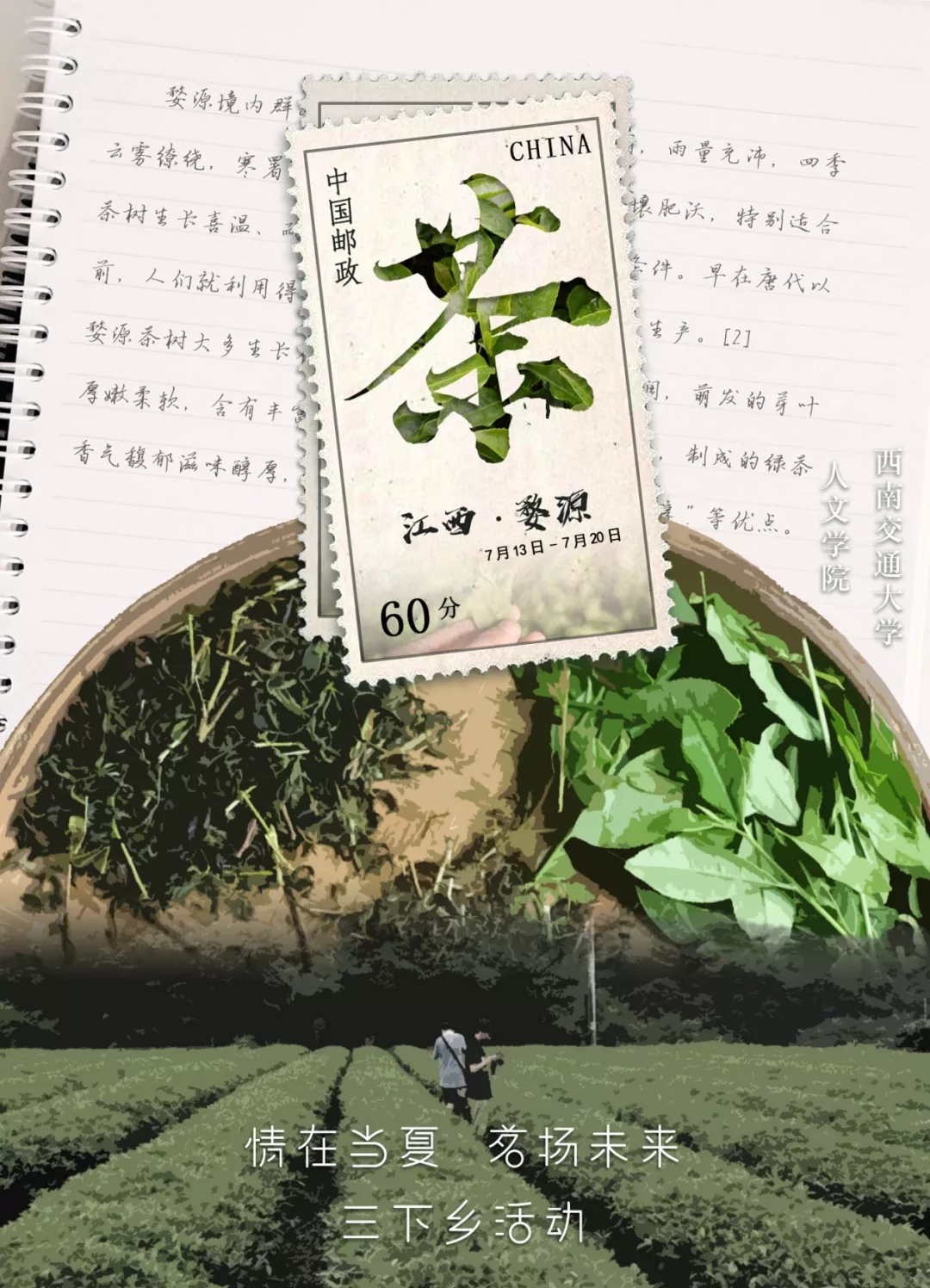

【三下乡】“情在当夏,茗扬未来”三下乡社会实践活动总结

七月,正是鸟鸣蝉噪的时节,也是茶茗收获的时期。来自西南交通大学人文学院的“情在当夏,茗扬未来”江西婺源三下乡茶文化研究队伍一行七人,秉着了解宣传当地茶产业文化的宗旨,为响应团中央的三下乡的号召,于七月十四日抵达江西婺源,开始了为期一周的茶产业实地实践考察。翌日上午,他们在许村中心小学王老师的带领下,前往了距许村二十公里的茶产业基地,进行一系列的了解、体验。

茶,是生活中常见的饮品。喝过茶,但是却不一定真正了解茶的制作流程与工艺。若想真正融入当地茶文化氛围,更好地达到宣传推广的目的,身体力行近距离接触是必不可少的。

婺源绿茶,由来已久,闻名遐迩。茶的加工过程,从采摘到成品,从山上到手上,需要经过四道工序:采摘、杀青、揉捻、炒青。

茶在制作过程中的不同形貌

采摘自不必说。清晨登山,披露而来,呼吸着山头爽朗的空气,走进茶园中,立马就能与记忆中茶园该有的美貌匹配上,展现着360无死角的无敌盛景。摘下朵朵茶叶,温柔的茶香悄悄地飘进鼻子里,连心情也随之起舞。

初晨的茶园

将新鲜的茶叶带到茶厂,接下来就可以进行进一步的工序,把他变成常见的茶叶了。第一步,便是杀青。这名字很入耳,生动中蕴含着些许冷酷。所谓杀青,便是把新鲜的茶叶铲进滚动炉中烘烤,将之水分初步去除。

小组成员们体验“杀青”

激烈燃烧的炭火

在经过“杀青”这道工序之后,嫩绿的茶叶带着温热从炉子中飞扬而出,片片落下,静候着下一道工序——揉捻。一堆堆的茶叶被装进机器的圆筒里,压实。直到机器里盛满了叶子,合上盖子,机器便开始进行周而复始的旋转,茶叶便一点点地挤出、碾压。

在接受揉捻的茶叶

在这一过程中,茶叶的叶细胞被破坏,茶汁流出并粘附于叶表;同时,茶叶初步成型,卷紧茶条,缩小体积,形成美观外形。制茶阿姨说,茶鲜叶的物理性能对揉捻效果有着至关重要的作用。揉捻时,茶叶的柔软性、塑性和弹性悄悄地发生变化。茶叶柔软性好,受力易变形;弹性好,受力变形而不易折断;可塑性好,变形后不容易恢复原来的形状。茶叶的这三种特性是茶叶揉捻成形的基础。

站在机器的旁边,你能闻到溢出的茶香,沁人心脾。半小时过后,机器停下,揉捻后的茶叶被取出,从嫩绿的鲜叶到卷条状的茶条,这是属于茶叶的完美蜕变。

“几经波折”的茶叶

经过“杀青”和“揉捻”两道工序之后,已经能够闻到婺源绿茶那独有的清香了。而此时,茶叶的水分也已经被分离出来,所以摸上去会有一种湿乎乎的感觉,需要送去进行下一步加工:炒青。只见那位制茶阿姨先是把机器启动,放入炭火,将炉子先烧至高温状态;然后,就快速把揉捻好的茶叶放在传送带上。在传送带的运作下,绿茶被带入炉子中。随后,炉子启动,开始有规律地旋转。在炉子的旋转下,每一片茶叶都得到了充分的烘烤,原来的被分离出来的水分也已经被蒸发殆尽,在蒸发的过程中,茶叶发酵的过程被阻断,茶汁的精华得到了最大程度的保留。经过两到三次重复之后,“炒青”这个过程才算真正结束。这时的茶,已经变得微微发硬和卷曲,初具成品茶叶的形态。

铺开叶片,使之得到充分烘烤

反反复复的炒青

亲身参与体验到茶的采摘及其制作工艺之后,每一位小组成员都切身感受到了婺源茶文化的魅力。然而,一个小组的力量是有限的,往往只能够使更多的人了解到这样一种中国文化的存在,哪怕只是杯水车薪。然更重要的是,我们希望通过此次三下乡活动,能够向大家展示一种存在,能够呼吁更多的人去关注、去改观,让茶文化得到发展想着更好的地方延伸。本小组也必将积极响应团中央的号召,继续行动起来,使每一次的实践考察连成线,牵成网,让每一个值得发掘的传统魅力,能够在今时今日仍然熠熠生辉。