【交运】轨生万里路 站育百年梁 | 溯京张观百年蝶变,探铁路明交通强国

为深刻感悟中国铁路从蒸汽时代迈向高铁时代的伟大变革,体悟国家科技实力与基础设施建设的创新成就,并在实践中培育交通英才,西南交通大学交通运输科技协会在校团委和交通运输与物流学院的大力支持下,组建实践团队赴京开展“中国轨道交通发展成就”专题调研。

一、铁博溯源| 钢铁脉络见证强国之路

在中国铁道博物馆东郊馆,实践团队深入机车车辆展区,系统考察了从蒸汽机车到电力机车的完整技术迭代路径。队员们通过实物观测和互动模型,直观理解机车结构演进逻辑,学习行车组织与信号控制等核心知识,并就智能高铁、磁悬浮等前沿技术开展深度研讨。此次技术溯源让团队切身感受到中国铁路百年的技术积淀,深刻认识到“交通强国”战略所依托的硬核支撑。

铁博东郊馆合影

“毛泽东”号机车 |

在正阳门馆历史展厅,山海关北洋铁路官学堂的毕业证书拓本引发团队强烈共鸣。作为中国大陆现存最早的毕业证书,这份珍贵文物不仅是西南交大近130年办学历程的源头物证,更铭刻着中国铁路教育的发展原点。队员们凝视斑驳纸页中的历史痕迹,近代铁路先驱的创业图景与当代交通学子的使命传承在此刻交汇。

铁博正阳门馆部分展品

铁博正阳门馆合影 |

二、清河枢纽 | 智能服务重塑出行体验

清河站是京张高铁的重要站点,于2019年12月30日随着京张高铁开通,清河站同步投入使用。在清河站党支部书记程强的带领下,团队深入考察该站的智能化服务措施。

程强书记讲解应急疏散系统

清河站3D智能导航展示系统 |

实地探访中,程强书记介绍道,车站设计融合滑雪运动元素与现代建筑理念,并实现了地铁、公交、网约车与国铁无缝衔接的高效换乘体系。其“两侧检票”模式通过双端点并行检票大幅提升客流疏导能力;站内部署的轿厢智能单向门系统,构建无障碍通行环境;候车厅内智能查询机与3D导航系统为乘客提供精准导向服务;通过“密码/刷卡/中控”三重消防保障机制,显著强化应急救援能力,为乘客生命财产安全构筑坚实防线。

清河站合影

三、长城地宫 | 深藏地下筑就工程奇迹

八达岭长城站以其独特的设计理念与工程创新,成为贯通历史文脉与现代交通的标志性工程。该站创下了四个全国之最:国内埋深最大的高铁地下车站、国内最复杂的暗挖洞群车站、国内单拱跨度最大的暗挖铁路隧道以及国内旅客提升高度最大的高铁地下车站。

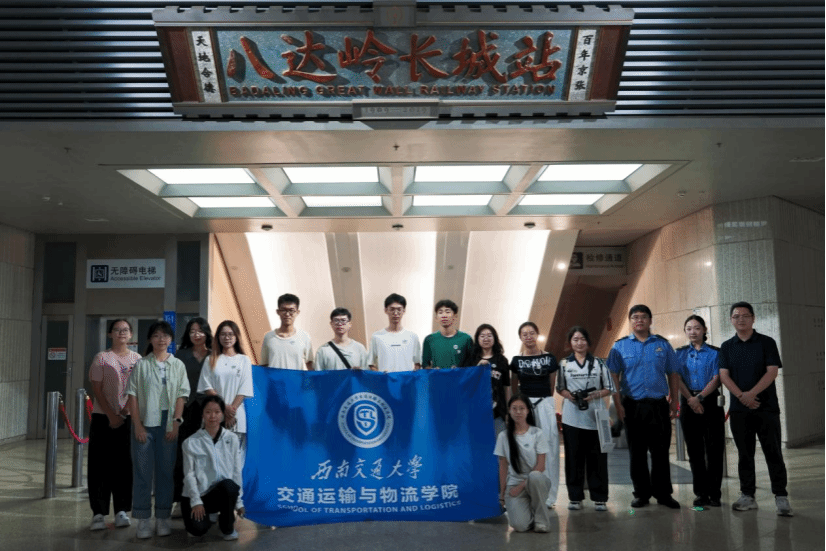

团队在八达岭长城站副站长、我校2010级交通运输专业张玮琦校友和该站王涵客运员的带领下,亲身感受了这座充满创造力的地下车站。

王涵客运员讲解车站功能

八达岭长城站82米扶梯 |

深入车站内部,队员们亲身体验了长达82米、中国高铁站中最长的自动扶梯,并了解到其采用“三纵三横”的独特分层结构设计。从站台层到出站层约62米的垂直距离,通过两条扶梯科学划分,确保了旅客通行的顺畅与便捷。车站的人性化服务细节尤为突出,站方精准挖掘旅客需求,以“软服务”提升出行体验。例如,为行动不便或携带大件行李的旅客设计了专用升降梯。

八达岭长城站合影

四、京北动脉 | 文化遗产承载现代枢纽

1906年由詹天佑主持设计的西直门车站(今北京北站)老站房,作为京张铁路的起点,至今仍作为文物保护单位矗立于此。这座始建于光绪年间的站房无声见证着中国铁路的百年沧桑与辉煌巨变。在经历2009年的现代化改造之后,北京北站已发展成为一座融历史底蕴与现代功能于一体的重要交通枢纽。

曹喆书记为师生们介绍北京北站

在北京北站车间党支部书记、我校2008级交通运输专业曹喆校友的讲解下,队员们了解到北京北站主要承担着连接北京市区与京郊及西北方向的重要运输任务。它是京张高铁的始发站,可快速抵达延庆、张家口等地,曾为北京冬奥会提供了强有力的交通保障;同时作为怀密线(S5线)的起点,极大方便了市民前往郊区,具有重要的通勤功能。作为综合交通枢纽,北京北站与地铁2号线、4号线、13号线及西直门大型公交枢纽紧密衔接,市内换乘极为便捷。上下两层候车室的设计,确保了在有限的空间范围内,最大限度地扩充车站容纳能力,同时也为旅客提供更加舒适的候车体验。

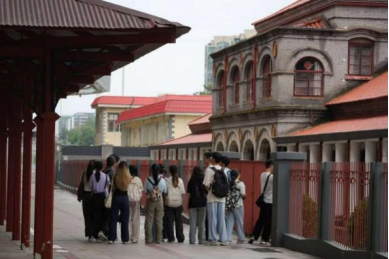

参观西直门老车站

“瑞雪迎春”冬奥号

作为北京市内重要的铁路门户之一,北京北站不仅提供着高效的现代化运输服务,其保留的历史建筑与现代化的高铁设施和谐共存,共同构成了一处历史文物与现代科技交融的独特场所,也成为感受北京城市发展脉搏与中国铁路文化传承的生动窗口。

北京北站合影

结语

从中国铁道博物馆的蒸汽机车,到北京北站飞驰的智能高铁;从百年前西直门车站的斑驳月台,到长城脚下八达岭车站的深嵌奇观;从京张旧轨的悠远汽笛,到清河新站的跃动脉搏……中国铁路的沧桑巨变,远不止于速度的提升,更是一场由内而外的深刻转型:是技术从依赖引进到自主创新的华丽转身,是服务理念从“走得了”向“走得好、走得舒适”的全面升级,是工程建设中历史文脉保护与现代功能齐备的完美融合。中国铁路的独特魅力,正源于历史与当下的交织:斑驳的老站房与新锐高铁设施和谐共生,让这里既是感受国家发展脉动的窗口,也成为解读中国铁路从蒸汽时代驶向智能高铁的立体教科书。它纵向串联起“技术演进-国家战略”的发展逻辑,横向联结了“校史传承-行业使命”的精神谱系。

北京之行,让大家都切身领悟了“交通强国,铁路先行”的深刻内涵。作为新时代交大人,必将怀着这份历史自觉,投身交通强国建设的时代伟业。

初审:李俊仪

复审:张素风