[人文]【能“文”善辩】高秋重阳夜,捭阖辩“木风”——记新生辩论赛半决赛第二场

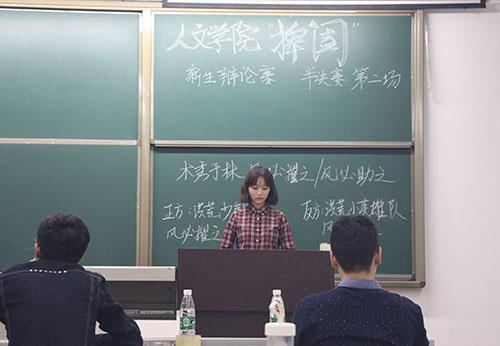

2016年10月9日(农历九月初九)是中华传统节日重阳节,在这个特殊的日子里,西南交通大学人文学院“捭阖”2016级新生辩论赛半决赛第二场在x8523教室于19时准时开始。担任本次辩论赛评委的有人文学院学生会主席姜润霄,人文学院辩论队队长钱琨和任丽尧。

重阳之夜,辩题也颇具中国风,本场辩论围绕着“木秀于林,风必摧之”和“木秀于林,风必助之”展开。正方为人文学院洪荒少年队,他们认为“木秀于林,风必摧之”。反方为人文学院洪荒小英雄队,他们认为“木秀于林,风必助之”。本场比赛以正方洪荒少年队获胜告终,反方二辩佟朗获得了“最佳辩手”称号。

在立论环节中,正方一辩对辩题进行了详细解释,指出了所谓“风”是指政策,法律等,而“必”是极大可能的意思。他认为秀木打破原有的平衡,会导致自己被风摧残,紧接着列举了孙中山,刘翔,韩信的例子加以论证。反方一辩则认为外部条件对秀木生长有辅助作用,风的影响会使树木更加枝繁叶茂,这是因果关系。

攻论中,反方四辩语气沉着质问正方一辩:“你们认为风会摧残树木是因为秀木打破了众多树木的平衡。那么孙中山领导辛亥革命是因为孙中山的能力出众还是因为他们和清政府的利益不同呢?正方一辩答道:“我们承认孙中山领导革命是因为利益不同,但正是因为利益的不同所以打破了平衡。”

申论中,正方一辩认为“摧”是人的主观心理,是人类天性,正因为“秀”所以导致这种结果。而反方一辩认为,之所以有“摧”不是因为优秀本身,而是因为利益和立场不同。

在对辩和质询环节,两方队员唇枪舌战,针锋相对。正方一再强调“必”是极大可能的意思,也说明摧残与摧毁的意思不尽相同。反方则通过解释“助”这一字的意思来反驳,认为“助”是指一个人的机遇与才能。在最后的结辩中,反方四辩提出“如果一棵木被风摧残怎么还能称之为秀木,之所以为秀木是因为它能承受住来自外界的压力。”还指出,在这个时代,只有敢于秀,才能受到关注,才能得到更多机会。而正方四辩也在结辩中反问到:“即便它现在是秀木,难道这能否认它们没经受过摧残和打压吗?我们的目的不是不让‘秀’,而是想让一棵秀木促使整个树林都变得优秀。”

辩论环节结束,评委们离席商讨后对比赛进行了点评。评委首先阐释了对题目的理解,指出不论是“风必摧之”还是“风必助之”,最根本的还是在于秀木自己。接着,评委对双方的表现发表了看法:“双方队员都很努力,不过都存在着被对方观点带跑的现象,比如反方的论点前后就存在矛盾,稍微有些混乱。但总体来说,这场辩论赛还是很精彩的。”

辩论赛结束后,最佳辩手佟朗接受了采访。在问到她对自己表现的看法时,她说道:“其实并不是很满意自己的表现,还需要加强锻炼。”而对于自己队伍的失利,她表示:“我们队伍的论点有些混乱和矛盾,在一些地方被对方的观点带偏了,这可能是输掉比赛的原因所在。”另外,获胜方正方洪荒少年队的队长王玲英也说道:“对方的观点比较凌乱,而我们队一直在坚持自己的观点。虽然取得了胜利,但还是要继续努力,争取打好下场决赛。”